能登半島へ

おはようございます。

昨日から、千葉県議会地震・津波対策議連の県外視察で石川県・能登半島に来ています。

昨年の元旦に震度6以上の揺れを広範囲で観測し、地震活動が活発化している能登地方。

同年9月には線状降水帯による記録的な大雨にも見舞われ、1年半経った現在でも復旧・復興が遅々として進んでいません。

昨日は、のと里山空港内にあるNOTOMORIで、奥能登総合事務所の森岡企画振興課長から、発災当時の空港内での対応について、ご説明をいただきました。

トイレや電力、備蓄品の状況など、日頃の備えが功を奏したこと、空港会社との日頃の連携などの大切さについても学びました。

その後は、珠洲市に入り、復興支援ガイドツアー「リブート珠州」の篠原さんと蔵さんに被災地をご案内いただきました。

指定避難所となった宝立小中学校では、避難所運営責任者である多田さんから、発災直後の避難所設置から

現在に至るまでのお話を伺いました。

1/4に仮設トイレが設置されるまでのご苦労も今後の避難所運営を考える上で、大変参考になりました。

茂原や仙台からトイレトレーラーやトラックトイレが入ったそうです。

避難所でのコロナ患者発生への対応、高齢者やペットの対応、情報発信・伝達の重要性、仮設住宅に移ってからの孤独・孤立対策等々、さまざまな課題に対して、地域の皆さんが助け合って生活されている様子が伝わってきました。

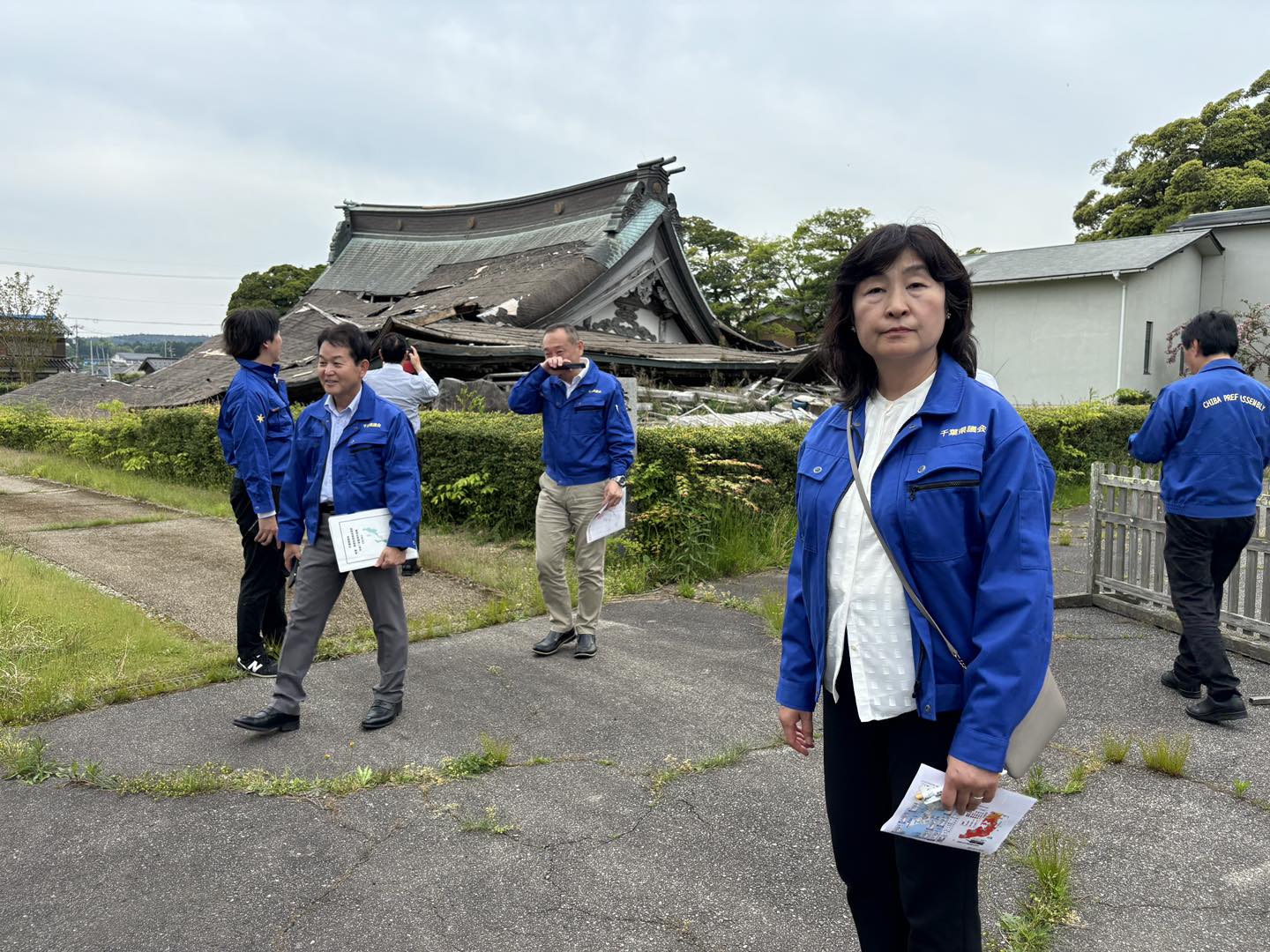

その後、海岸線を30分ほど歩きながら、大きく隆起して沈下した港、屋根ごと潰れた立派なお寺、今なお解体中の住宅や取り壊されて野原になってしまった家々の跡地を巡り、改めて大震災の爪痕を実感。

終点の見附島では、地震による崩落で大きく変わってしまった姿を目にしました。

珠洲市で一番の景勝地だったとお聞きし、地域の方々にとって大きなダメージなのだろうなと胸が痛みました。

震災から1年半経過した能登半島。

現地のニュースは少なくなり、人々の記憶から薄れているが、県外から現地に来てくれることは本当に有り難い、励まされるとの声を沢山お聞きしました。

私たちの住む千葉に、いつまた大きな災害がやって来るか、分かりません。

この学びを防災県ちばの確立に向けて、しっかりと生かしていきたいと思います。